新着情報

2025.05.01

川添ニュース

【川添スタッフ:ソーシャルワーカー編②】仕事の原点

人生に影響を与えた一冊

人生に影響を与えた一冊*福祉の仕事を目指したきっかけ

ー自分と同じように孤独や劣等感に苦しんでいる人達の助けになりたいー

高校は進学校でした。勉強は大変でしたが、おもしろさもありました。また、吹奏楽部に入り、日々練習に励んでいました。そんな当たり前の高校生活が続いていくと思っていた矢先、自分と同じフルートを担当し、お世話になっていた先輩の異様な言動が目立ち始め、周りの人が距離をおくようになりました。結局、その先輩は中退してしまったのですが、今思えば精神疾患を発症されていたのかもしれません。ただ、当時の周囲の対応に対して、腑に落ちない自分がいました。それが精神疾患を発症された方との最初の出会いになりました。

やがて自分自身にも異変が生じました。部内での下級生に対する同級生の悪ふざけや態度。コンプレックスに感じていた、どもりに対するクラスメイトの嘲笑。これらが重なり、孤独感を深めていきました。次第に学校へ行くことができなくなり、高校2年生の2学期から3年の1学期まで不登校に。毎日、登校時間に自宅を出て、近くの川上まで行って、お弁当を食べて帰宅する日々でした。

学校や部活、学生が当たり前に所属しているコミュニティに居場所を見つけられず、充実した高校生活を送っている同級生に劣等感を感じていました。また、心配してくれる友人に対して申し訳なさや引け目を感じることもありました。その後、再び通学するようになった後も居心地が悪かったのを覚えています。

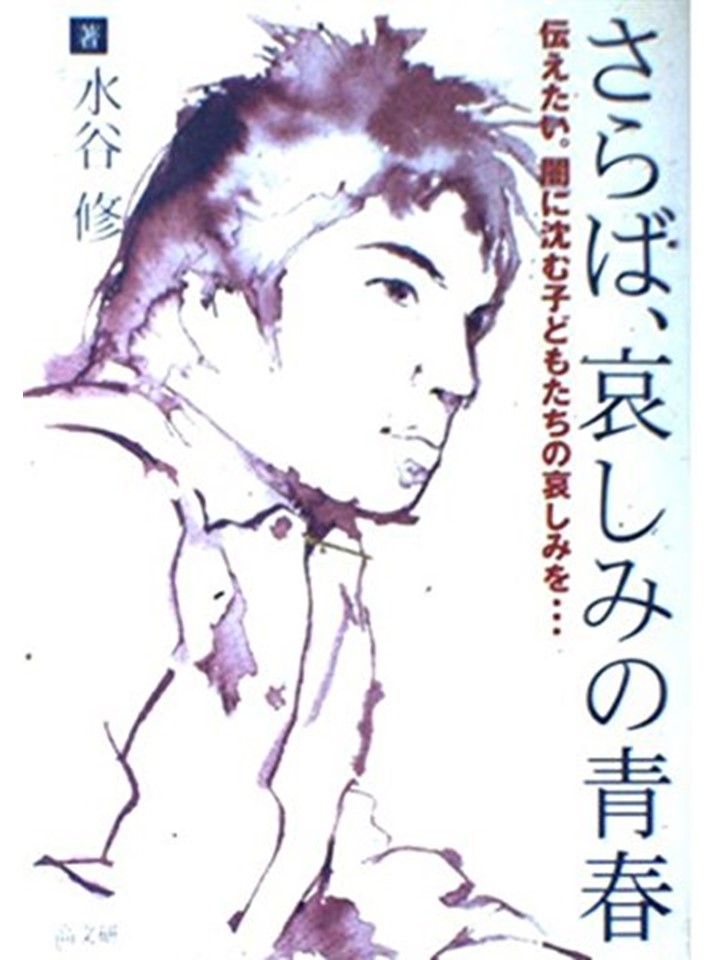

このような状況のなか、大学入試は失敗。一浪し、予備校へ通いました。それでもさぼり癖は直らず、本屋で時間をつぶしていた時に、水谷修さんの本に出会ったのです。自分のように辛い思いをしている青少年を助ける仕事があることを知って、衝撃を受けました。それが福祉職を目指したきっかけです。

大学卒業後は、精神障がい者の方が通う地域の作業所に就職しました。地域で生活される利用者の方も定期的に通院されており、病院は切っても切り離せない存在であることを知りました。やがて障がいを抱えた方の理解をもっと深めたいと言う気持ちが強くなり、病院へ転職しました。

*目標とする支援

ー“わたし”にとって寄り添うことの発見ー

レ・ミゼラブルと言う小説のストーリーをご存知でしょうか。おおまかなあらすじは、次のようなものです。

「1815年10月のある日、司教館を46歳の男が訪れる。その男は姉の子ども達のために、1斤のパンを盗んだ罪で19年も服役していた。行く先々で冷遇された彼を、司教は温かく迎え入れる。しかしその夜、司教が大切にしていた銀食器を男は盗んでしまう。翌朝、彼を捕らえた憲兵に対して司教は「食器は私が与えた」と彼を放免させた上に、残りの2本の銀の燭台も彼に差し出す。人間不信と憎悪の塊であった男の魂は司教の信念に打ち砕かれる。」Wikipediaより抜粋

この司教の生き方に感銘を受けました。相手の気持ちに寄り添い、そして何があっても信じ続けること。これこそが、自分が思い描いてきた支援だと感じました。まだまだ道半ばではありますが、少しでも近づけるよう、今後も研鑽していきたいと思っています。

前回、今回と、当院で尽力している一人のソーシャルワーカーをご紹介しました。周囲に疑問を感じたり、不安を抱くのはとても苦しいことです。そうしたときは、自分自身のことで精いっぱいになって、他人のことを考える余裕がなくなりがちになるもの。でも、彼はそれらを他人の苦しみや痛みへの共感、そして思いやりのこころに転化しているところに、尊敬の念を抱きました。

当院には、他にも沢山のスタッフが在籍しています。その一人ひとりに山あり谷ありの人生があり、その中で培われた人生観があります。それらが、人の痛みに共感する力や人の力を信じて回復を願う気持ちにつながり、よりよい医療の土台になっているのではないかと、私は思います。

今後も当院スタッフの仕事への思いを、随時ご紹介していきたいと思います。(M.M)